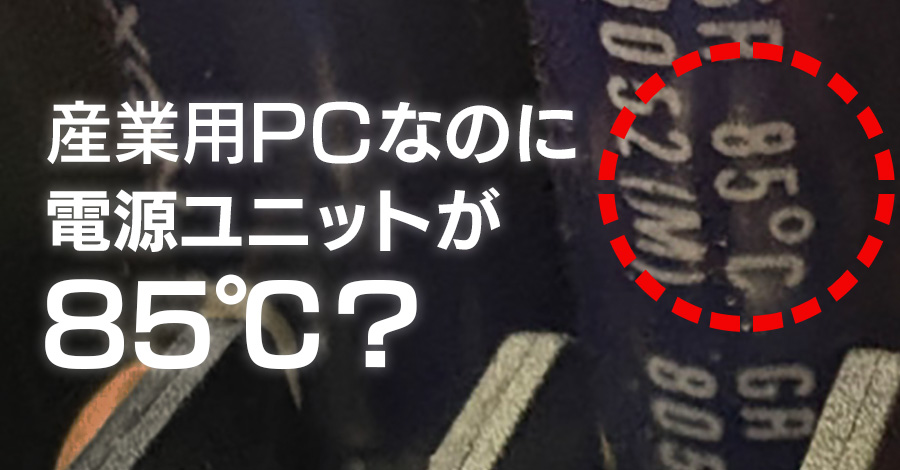

産業用PCの電源ユニットなのに85℃?現場で感じる延命の必要性

2025.11.4技術レポート

現場で古い産業用PCの修理をしている時に、思わず「えっ?」と声が出ることがあります。

筐体に収まっていたのは、85℃対応のアルミ電解コンデンサを使用しているスイッチング電源ユニットだったからです。しかも産業用途で、過酷な環境で使われるPCなのにファンレスでもあります。

正直驚くとともに、この電源ユニットは、あとどれくらい持つのだろうか、と心配にもなりました。でも、実際にこのような産業用PCが多いのも事実です。

今回は、普段はあまり気にする事がない産業用PC内の電源ユニットについて、私たちが延命で大切にしている事をご紹介します。

電源ユニットを開けてみると見えてくる「現実」

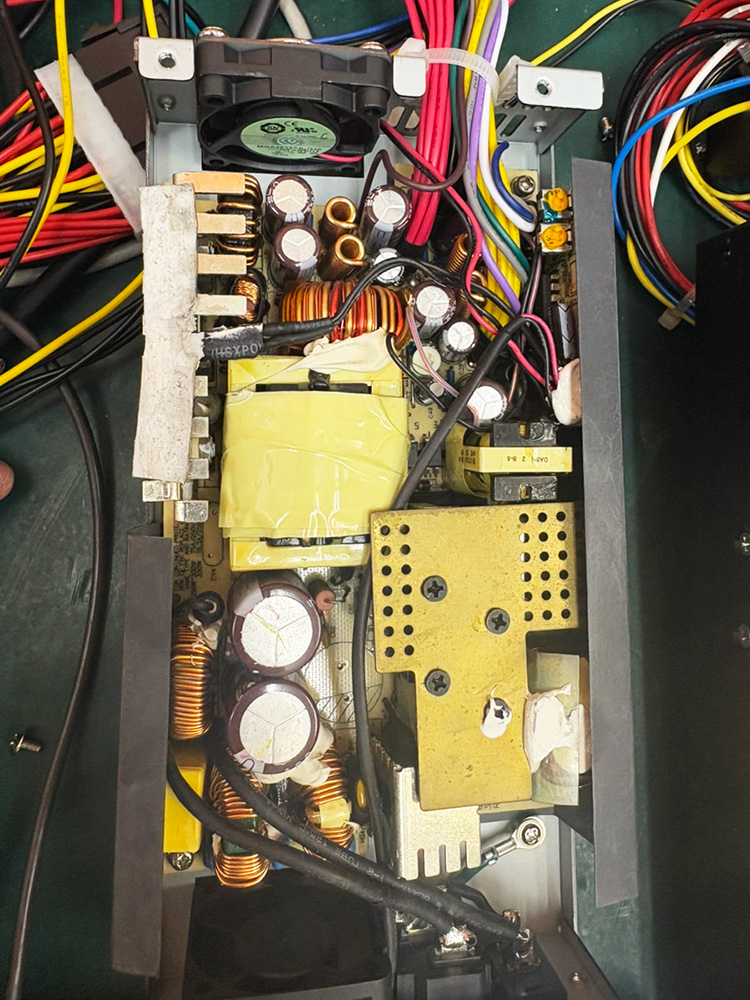

まずは、以下の写真を見ていただきたいのですが、実際のPC延命の現場で撮影したPC内部の写真になります。

こちらの写真をよく見ていただくと、コンデンサーに「85℃」という数字が印字されているのがわかります。

これは85℃グレード、つまり寿命が短いタイプの電源ユニットになります。しかも、冷却ファンが内蔵されていない「ファンレス電源」です。

次に別の写真も見ていただきたいのですが、こちらには「105℃」と書いてあるのがわかります。これが産業用PC向けに作られた電源ユニットになります。ちゃんと冷却ファンも内蔵されています。

ここで、たった20℃の差と思ってはいけません。この差が、産業用PCの寿命を大きく左右するからです。

85℃と105℃ではそんなに違うのか?

実は、アルミ電解コンデンサーという部品に限らず、PCを構成するすべての部品は温度に非常に敏感で、使用温度が10℃変わると寿命が約2倍変わると言われています。

つまり85℃と105℃なら、単純計算で寿命は4倍近く違う可能性があります。

産業用PCは、家庭用と違って24時間365日動き続けたり、止まることを許されない環境で使われることが多く、そんな過酷な環境で使うのに、85℃のコンデンサーが使用されていることには驚きです。

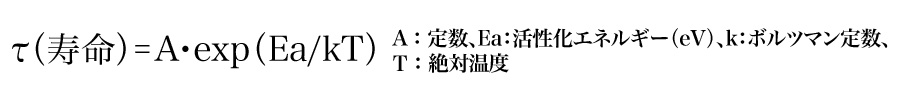

ここで、少し技術的な話をさせていただきます。

電解コンデンサーには「温度定格」というものがあります。85℃や105℃という数字は、その温度まで正常に動作することを保証する、という意味です。

ただし、これは「その温度で使っていい」という意味ではありません。

電解コンデンサーは、使用温度が高いほど早く劣化します。これは「アレニウスの法則」という化学の法則で説明でき、ざっくり言えば、温度が10℃上がると化学反応速度が2倍になる、というものです。

つまり、85℃定格のコンデンサーを60℃の環境で使うと、定格に対して25℃の余裕しかない。一方、105℃定格なら45℃の余裕があるということです。

この差が、電源ユニットの寿命に直結します。

実際の産業用PCの内部温度は、環境によって40~60℃になることも珍しくありません。工場の高温環境、筐体内部の熱がこもりやすい設計、長時間稼働による蓄熱などの要因です。

85℃のコンデンサーなら、常に限界近くで動作している状態だということです。これが105℃なら、まだ余裕があります。

数字で見ると、この差は想像以上に大きいのです。

延命現場で感じる矛盾

驚くことに、産業用PCを謳っている製品でも、85℃タイプの電源ユニットを使っているケースが少なくありません。

20年前は、コンデンサの技術は今より未熟で、105℃対応のコンデンサは今よりずっと85℃品と比較して高額でした。したがって、コストダウン効果がものすごく高かったものと予想されます。

電源ユニットは、外から見ても分からないですし、カタログにも、電源ユニットの詳細は書かれていません。「300W電源搭載」くらいの記載があればいい方です。

でも、私たちが修理の際に開けて見ると、「ああ、これは早めに延命対策が必要だな」と感じます。

実際、電源トラブルを起こすFAPCの多くが、このタイプです。メーカーの保証期間を過ぎた頃に、ちょうど問題が出てくることが多いのです。

あくまで仮説になりますが、85℃のコンデンサーでも、保証期間の3年や5年は壊れません。また、お客様も、電源ユニットの中身まで気にして購入しないので、それなら、問題ないだろうとメーカー側が考えるのも無理はありません。

しかし産業用途の例えば、工場の制御PCや研究所の測定機器、物流センターの管理システムなどは10年、15年と使われる事が多く、高温環境で、24時間連続稼働の現場もあります。

その矛盾を、現場で一番感じるのは、私たちのような延命を行っている会社なのです。

電源ユニットが故障すると何が起こるか

電源トラブルは厄介で、単に電源ユニットだけの問題では済まないことが多いです。

電源は、PCの心臓のようなものですので、すべての部品に電力を供給しています。だから、壊れ方によっては全体に影響が出てしまいます。

パターンはいくつかありますが

突然の電源断

これが一番分かりやすいのですが、作業中のデータが消失する。制御中の設備が緊急停止する。最悪の場合、HDDやマザーボードも道連れになるケースもあります。

不安定な電圧供給

実はこれは厄介です。完全に壊れていないので、一見動いているように見えるのですが、時々フリーズする。原因不明の再起動が起きる。データが破損する。じわじわと他の部品を痛めていきます。

発煙・発火のリスク

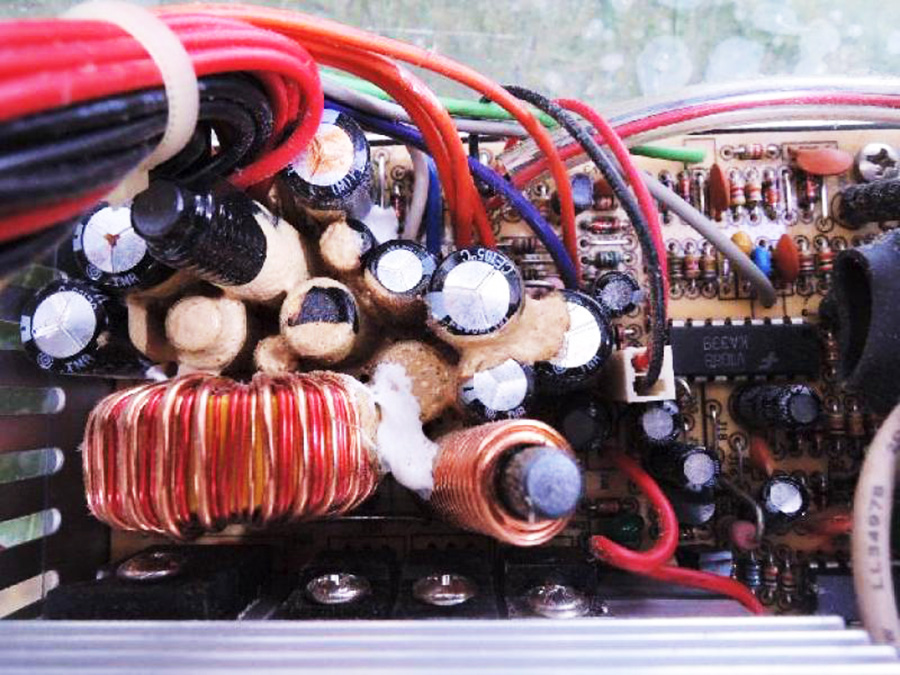

電解コンデンサーは劣化すると膨張し、最悪の場合、破裂します。基板がショートすれば、煙が出ることもあります。

メインボードと電源ユニットのアルミ電解コンデンサが破裂した状態

実際に、「PCから煙が出た」という連絡を受けたこともあります。幸い、大事には至らなかったのですが、一歩間違えれば火災につながりかねません。

電源は縁の下の力持ちですので、壊れると全体に影響が出ます。だからこそ、見逃してはいけない部分なのです。

当社の延命が細部にこだわる理由

私たちが延命を依頼されたとき、必ず電源ユニットをチェックします。たとえお客様が「HDDの交換だけで」と言われてもです。

それは、なぜかと言えば、電源ユニットが弱っていれば、せっかくHDDを新品に交換しても、また別のトラブルが起きる可能性が高いからです。

現場でお客様に「そこまで見るのですか?」と驚かれることもあります。

でも、本当の延命とは、見えない部分まで確認することだと私は思っています。

私たちの延命アプローチを少しご紹介します

まず、電源ユニットを開けて、コンデンサーの状態を確認します。もし、85℃タイプだったら、お客様に説明して、日本製の105℃品への交換を提案します。膨張や液漏れの兆候があれば、即座に交換を推奨します。

「それって、余計なコストじゃないの?」と思われるかもしれません。

確かに、部品の費用がかかりますが、半年後、1年後に電源トラブルで生産ラインが止まったら?その損失の方が、はるかに大きい事を丁寧にご説明して納得いただいております。

表面的な修理では、また同じトラブルが起こります。それでは、お客様の生産活動を守れません。

だから、私たちはお客様の「費用対効果」を最優先に考えた延命を行うのです。

日本製コンデンサーへのこだわり

当社では、電源ユニットの交換・補強に、必ず日本製の105℃対応コンデンサーを使用しています。例えば、ニチコン、ルビコン、ケミコンなど信頼性の高い日本メーカーの製品です。価格は、中国製の数倍しますが、妥協しません。

なぜなら、産業用PCは10年、15年と使われるからです。その間、24時間365日、止まることなく動き続けます。そこで使う部品に、「安いから」という理由で妥協はできません。

産業用PCの電源ユニットというものは、すべての部品に対して超寿命で信頼性が高いものを使う必要があると考えています。これは、私たちが現場で学んだことです。

日本ピーシーエキスパート

お客様の生産ラインを止めないのが、私たちの使命ですので、細部の部品まで考慮して、企業の生産活動を止めないための延命を行うのが私たちの仕事だと考えています。

【チェックポイント】御社のFAPCは大丈夫?

御社の工場や研究室にある産業用PC。その電源ユニット、実は不安を抱えているかもしれません。このような症状はないでしょうか?

- 電源を入れても、すぐに起動しない

- たまに勝手に再起動する

- 電源ファンから異音がする

- 筐体から焦げたような臭いがする

これらは、電源ユニットの劣化サインかもしれません。

特に、5年以上使用している産業用PCなら、プロのチェックをお勧めします。

「まだ動いているから大丈夫」ではなく、「動いているうちに対策する」。これが、突然の故障を防ぐ唯一の方法です。

当社では診断も行っていますので、PCを送っていただければ、電源ユニットの状態を詳しく確認し、必要な対策をご提案いたします。

もし、「うちのPCは大丈夫かな」と少しでも不安に思ったら、遠慮なくご相談いただきたいと思います。

見えない部分にこそ、プロの仕事がある

電源ユニットは地味なパーツです。カタログに大きく載ることもないですし、お客様も、普段は気にしません。延命の際も、「電源ユニットを見てほしい」とは言われることはほとんどありません。

だからこそ、私たちは気をつけて確認します。見えない部分、気づかれない部分にこそ、プロの経験で見る必要があるからです。

今回は「産業用PCなのに85℃の電源」があるという現実から、細部まで手を抜かない延命の重要性をお伝えしました。このような細部のこだわりこそが、お客様の信頼に応える唯一の方法だと思っています。

古い産業用PCの延命事例をまとめた資料をダウンロードできます

-

-

これまで当社で行った延命事例をPDFにまとめてご紹介しております。社内でのご検討の際にお使いください。

資料ダウンロード

資料ダウンロード