【医療・航空・金融事例】システム停止は製造業だけの問題ではない。1台のPC停止による影響

2025.10.10延命コラム

前回の記事では、トヨタやホンダなどシステム障害で生産停止した世界の工場の事例をご紹介しました。しかし、「うちは製造業じゃないから関係ない」と思われた方もいるかもしれません。

実は、システム停止による深刻な影響は、あらゆる業種で発生しています。しかも、その影響は製造業以上に深刻な場合もあります。

今回は、医療・航空・金融という3つの業種で実際に発生したシステム障害事例を紹介します。そして、これらの業種に共通するシステム依存の現実と対策についてもお伝えします。

【医療】大阪急性期・総合医療センター:電子カルテ停止で診療機能麻痺(2022年10月)

概要

2022年10月31日早朝、大阪急性期・総合医療センターがランサムウェア攻撃を受け、電子カルテを含めた総合情報システムが利用できなくなりました。地域における中核病院として、緊急以外の手術や外来診療を停止せざるを得ない事態に陥ったのです。

診療への影響 救急診療は受け入れを制限し、外来診療は新規患者の受付を停止しました。予定手術は延期となり、入院患者の退院も遅れました。紙カルテへの切り替えを余儀なくされ、診療効率が大幅に低下しました。

患者への影響 治療を待つ患者が他の病院を探す必要が生じ、定期的な治療を受けられない患者が続出しました。手術の延期により、病状悪化のリスクにさらされた患者もいました。

復旧までの期間 システムの完全復旧には数ヶ月を要しました。その間、医療スタッフは紙カルテでの対応を強いられ、通常の何倍もの時間と労力が必要となりました。

医療機関のシステム障害は最悪、命に関わる

医療機関における電子カルテシステムは、単なる記録システムではありません。患者の病歴、アレルギー情報、処方薬の履歴、検査結果など、診療に不可欠な情報が集約されています。

システムが停止すると、医師は患者の過去の治療歴を把握できず、適切な診断や治療が困難になります。薬の処方にも影響が出て、重複投与や禁忌薬の投与リスクが高まります。

つまり、電子カルテシステムの停止は、患者の命に直接関わる問題なのです。

中小の医療機関はさらに脆弱

大阪急性期・総合医療センターは大規模病院であり、紙カルテへの切り替えやバックアップ体制を比較的早く構築できました。しかし、診療所や小規模病院では、システム停止がより深刻な影響をもたらします。

スタッフが少ないため紙での対応が困難で、電子カルテなしでは診療そのものができなくなります。バックアップシステムを持たない施設も多く、復旧までの期間、事実上の休診を余儀なくされることもあります。

【航空】デルタ航空:世界規模のシステム障害で数千便欠航(2024年7月)

概要

2024年7月19日、米サイバーセキュリティー会社クラウドストライク・ホールディングスのソフトウエア更新で発生したシステム障害により、デルタ航空は旅行シーズンピークの週末に数千便のフライトが欠航となりました。

被害の規模

フライトへの影響 週末の混乱で特にデルタでの障害は規模が大きく、22日も国内便の約16%に相当する600便余りがキャンセルされました。最終的には数千便が欠航し、数十万人の旅行客に影響が出ました。

顧客への影響

旅行シーズンのピーク時だったため、家族旅行や休暇の予定が台無しになった乗客が続出しました。空港で何時間も待たされた乗客、代替便を見つけられずホテルに宿泊せざるを得なかった乗客も多数発生しました。

ビジネス出張者は重要な商談に間に合わず、結婚式や葬儀などの人生の重要なイベントに参加できなかった乗客もいました。

経済的損失 航空券の払い戻し、代替便の手配、ホテル宿泊費の補償など、直接的なコストは数百億円規模に達しました。ブランドイメージの毀損による長期的な顧客離れのリスクも深刻です。

国内航空会社でもシステム障害は発生

2024年12月26日午前7時半ごろ、日本航空(JAL)のネットワーク機器で障害が起き、システムに不具合が生じる問題が発生しました。DDoS攻撃を受け、国内線、国際線の両方合わせて71便で30分以上の遅延が発生し、他にも自動手荷物預け機が使用不能になるなど、年の瀬の旅行シーズンに大きな混乱をもたらしました。

航空業界特有のシステム依存

航空会社のシステムは、予約管理、座席管理、手荷物管理、運航管理、乗務員スケジュール管理など、運航のあらゆる側面に関わっています。

1つのシステムが停止すると、連鎖的に全ての業務が停止します。航空機は世界中を飛び回っているため、1つの空港のシステム障害が世界中の運航に影響を与えるのです。

デルタ航空のCEOが謝罪したように、週明けもデルタ航空の運航に影響が続いたことは、一度システムが混乱すると、復旧に想像以上の時間がかかることを示しています。

【金融】みずほ銀行:12カ月で11回のシステム障害(2021年)

繰り返される大規模障害

みずほ銀行では2021年2月28日からの12カ月で11回ものシステム障害が連続しました。さらに2002年、2011年、2021年とほぼ10年おきに大規模なトラブルが繰り返されています。

2021年2月28日のシステム障害では、ピーク時は自行ATMの7割超に相当する4318台が稼働を一時停止しました。これに伴い、ATMが通帳やキャッシュカードを取り込むトラブルが合計5244件起きました。

顧客への影響 給料日や月末の支払い時期と重なり、現金を引き出せない顧客が続出しました。ATMの前で立ち往生し、カードや通帳を取り戻せない顧客が5000件以上発生しました。公共料金の引き落としができず、延滞扱いになった顧客もいました。

社会への影響 金融庁から行政処分を受ける事態となり、銀行としての信頼性が大きく損なわれました。日本の5人に1人がみずほ銀行の口座を持つと言われる中、金融システム全体への不安が広がりました。

システム障害はなぜ繰り返されるのか

原因は「運用軽視」であることは間違いありません。圧倒的なオブザーバビリティ不足が、システム障害の長期化やシステム障害を繰り返す原因になっていると専門家は指摘しています。

みずほ銀行は、2000年頃からシステム刷新やシステム統合、つまり20年近くずっと開発をしていたので、運用体制を整える力を蓄えることができず、また十分な投資もできなかったのです。

「2025年の崖」と呼ばれ、80年代に開発された企業の古いシステムの根幹を知る人が業界を離れ、ブラックボックス化するという問題も指摘されています。

金融システムは社会インフラ

銀行のシステムは、単なる企業のシステムではありません。給与振込、公共料金の引き落とし、企業間決済など、経済活動の基盤となる社会インフラです。

システムが停止すれば、個人の生活だけでなく、企業活動、ひいては経済全体に影響が及びます。みずほ銀行の事例は、システムの安定稼働がいかに重要か、そして古いシステムを使い続けるリスクがいかに大きいかを示しています。

3つの業種に共通する「システム依存の現実」

医療、航空、金融とまったく異なる業種での障害をご紹介しましたが、実はこれらの事例には重要な共通点があります。

1. 代替手段がない

電子カルテなしでの診療、予約システムなしでのフライト運航、ATMなしでの現金引き出しーいずれも代替手段が極めて限られています。

紙カルテへの切り替えは可能でも、電子カルテ時代に入職した若い医療スタッフは紙での業務に慣れていません。手作業での予約管理は事実上不可能です。ATMが止まれば、窓口業務では到底さばききれません。

2. 影響が即座に広範囲に及ぶ

システム停止の影響は、停止した瞬間から広範囲に及びます。医療では患者の命、航空では数十万人の旅行客、金融では数百万人の口座利用者に、即座に影響が出るのです。

製造業では在庫や代替生産でバッファを持てる場合もありますが、これらの業種ではリアルタイムでサービスを提供しているため、バッファがありません。

3. 信頼喪失のダメージが極めて大きい

医療機関は患者の命を預かり、航空会社は乗客の安全を預かり、銀行は顧客の資産を預かっています。システム障害は、この「信頼」を根底から揺るがします。

みずほ銀行は金融庁から行政処分を受け、デルタ航空はCEOが謝罪に追い込まれました。一度失った信頼を取り戻すには、莫大な時間とコストがかかります。

4. 古いシステムの老朽化問題

80年代に開発された企業の古いシステムの根幹を知る人が業界を離れ、ブラックボックス化していることが多いです。実はこれは金融だけの問題ではありません。

医療機関の電子カルテシステム、航空会社の予約システムも、長年にわたって継ぎ足しで改修が重ねられ、複雑化しています。

システムを知る人材が退職し、トラブル時の対応が困難になっているのです。

サイバー攻撃より高確率な「老朽化PCの故障」

日本ピーシーエキスパート

ご紹介した事例はすべてサイバー攻撃やソフトウェア障害が原因でした。しかし、もっと高い確率で発生するのが古いPCの物理的故障なのです。

大企業でない限り、サイバー攻撃を受ける確率は、かなり低いのが現状です。

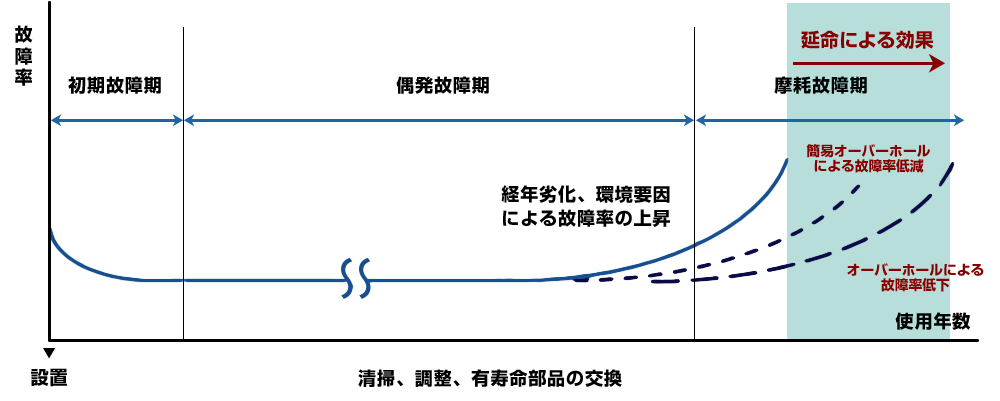

一方、10年以上稼働しているPCの故障率は使用年数とともに確実に高くなっていきます。

つまり、古いPCを重要な業務に使い続けることは、サイバー攻撃を受けるよりもはるかに高い確率で、同様の事態を引き起こすリスクを抱えているのです。

病院の受付システム、クリニックの電子カルテ、旅行代理店の予約システム、会計事務所の基幹システムなど、製造業でなくても、業務の中核を担うPCシステムがあるはずです。

そのPCは使用し始めてから何年経過していますか?バックアップ機はありますか?もし明日故障したら、業務は継続できますか?

これらを事前に検証しておくことが大事です。

「壊れる前」の対策が最も効果的

日本ピーシーエキスパート

PC延命の専門家として言えるのは、サイバー攻撃は突然の災難ですが、古いPCの故障はある程度、予見できる災難だと言う事です。

故障前に延命するメリット

計画的な予算確保が可能で、業務への影響を最小限に抑えられます。予防保全による安定稼働も実現できます。何より、トータルコストは故障後の緊急対応や設備更新と比べ大幅に削減できます。

延命手段の一部をご紹介します

ミラーPC(予備機)の整備 メイン機が故障しても即座に切り替えられる体制を構築します。医療機関なら診療継続、士業なら業務継続が可能になります。

段階的なオーバーホール 予算に応じて、優先度の高いシステムから順次対策を進めます。すべてを一度に更新する必要はありません。

重要部品の予防交換 故障する前に、劣化が進んでいる部品を計画的に交換します。ハードディスクのSSD化、電源ユニットの交換などです。

当社ではお客様の課題や状況に合わせて、様々な延命ソリューションをご提供しております。

「明日は我が身」だと考えておく

医療、航空、金融それぞれまったく異なる業種ですが、1台のPCシステム停止が、命に関わる事態、数十万人への影響、社会インフラの機能不全を引き起こしました。

「うちは製造業じゃないから」「うちは大企業じゃないから」そう思っていても、システムに依存している以上、同じリスクを抱えています。

むしろ、医療や金融のように「代替手段がない」「即座に広範囲に影響が及ぶ」「信頼喪失のダメージが大きい」業種では、製造業以上に深刻な影響が出る可能性があります。

原因がサイバー攻撃であれ、PC故障であれ、結果は同じです。そして、古いPCの故障は、サイバー攻撃よりもはるかに高い確率で発生します。

「まだ動いているから大丈夫」ではなく、「動いている今だからこそ対策する」

このような意識を持つことは非常に大事です。

日本ピーシーエキスパート

私たちは医療、金融、サービス業など、様々な業種のシステムを支える産業用PCの延命を行っていますのでお気軽にご相談ください。

古い産業用PCの延命事例をまとめた資料をダウンロードできます

-

-

これまで当社で行った延命事例をPDFにまとめてご紹介しております。社内でのご検討の際にお使いください。

資料ダウンロード

資料ダウンロード