【Windows 7】2020年サポート終了から5年。Windows7産業用PCの故障リスクと延命対策

2025.11.11延命コラム

Windows7が2020年1月14日にサポートが終了してから、すでに5年が経過しました。

「まだ5年」と感じるかもしれませんが、製造現場や研究機関、物流センターなどでWindows7搭載PCが稼働してますので、また故障のリスクが一段と高まったと私は感じています。

Windows7は2009年から2020年まで長期にわたってサポートされたOSですが、その安定性の高さから工場などの制御用PCに広く採用されました。しかし、サポート終了から5年という節目を迎えた今、セキュリティリスクだけでなくハードウェアの経年劣化が深刻化しています。「まだ動いているから大丈夫」という油断が、生産停止を招くかもしれません。

そこで今回は、Windows7が抱えるリスクと使い続けるための延命方法を実例とともにご紹介します。

Windows 7が今も使われる理由

Windows7が制御PCや業務PCで今も使われ続けるのには理由があります。

大きな理由としては、安定性の高さで産業用PCで使うことに最適だったからです。

Windows 7は、WindowsXPの後継として開発されたOSですので、業務用途での安定性を重視した設計になっています。制御ソフトウェアとの相性も良く、当時は多くの設備メーカーがWindows7での動作を保証していました。

また、2009年10月の発売から2020年1月のサポート終了まで、10年以上にわたる長期サポートにより、多くの企業や機関が安心して導入できたのも大きいですね。この期間に導入された産業用設備や業務システムの多くが、実際に今でも現役で稼働しています。

Windows8が不評だったのも理由としてあるのではないかと個人的に考えています。2012年に発売されたWindows8は、タッチパネル重視のインターフェースが産業用途に不向きで、多くの企業がWindows7の継続使用を選択していました。Windows8.1でも状況はあまり変わらず、結果としてWindows7の利用期間が延長されることになったのです。

さらに、Windows 10/11への移行にはハードウェア要件の壁があります。古いPCではWindows 10の推奨スペックを満たせず、Windows 11に至ってはTPM 2.0などの厳格な要件により、ハードウェアごと更新が必要になります。

結果として、「Windows7を使い続けるしかない」という状況に陥っている企業が多数存在するのだと思います。

サポート終了の影響

2020年1月14日にWindows7の延長サポートが終了してから5年が経過しました。この5年間で何が起きているのでしょうか。

最も深刻なのは、セキュリティパッチが5年間提供されていないという事実です。この間に発見された多数の脆弱性が未修正のまま残されています。新しい脅威、新しい攻撃手法に対して、完全に無防備な状態が続いているのです。

ランサムウェアやマルウェアは日々進化しており、サポート終了OSは格好の標的となっています。最近、Windows7を狙ったランサムウェア攻撃が増加傾向にあり、実際に被害を受けた企業も報告されています。

ただし、多くの制御PCはインターネットから物理的に隔離された環境で稼働していますので、セキュリティリスクよりも、ハードウェアの経年劣化による故障リスクの方がはるかに深刻です。

ハードウェアの経年劣化はリスク

Windows7を搭載したPCの多くは、2010年から2015年頃に製造されたものです。つまり、製造から10~15年が経過しています。

この年数になると、故障率はかなり上昇します。特にHDD、冷却ファン、電源ユニットなどは確実に劣化が進行しています。

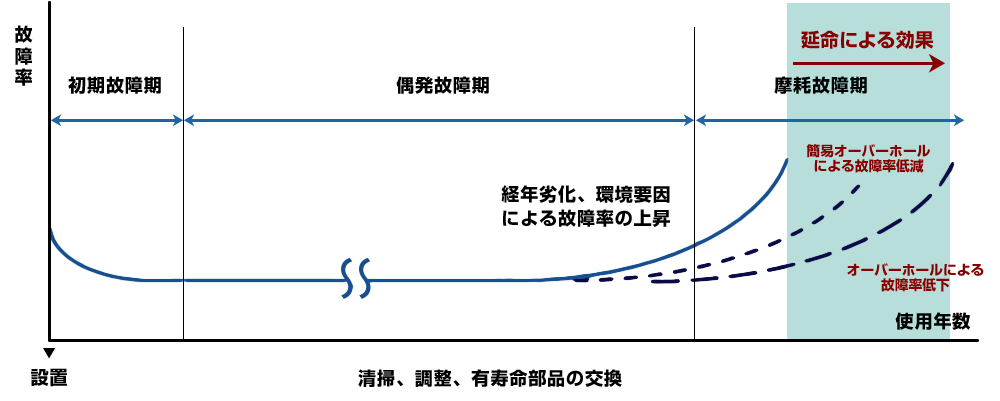

経年劣化と故障率の関係

2010年頃はまだSSDの普及前で、多くのPCがHDDを搭載していました。HDDは機械的な可動部品を持つため、経年劣化が避けられません。とくに10年以上使用したHDDは、読み込みエラーの頻発、動作速度の低下、そして突然の故障というリスクを抱えています。

電源ユニットに含まれる電解コンデンサも、10年を超えると劣化が顕著になり、最悪の場合は破裂という事態も起こり得ます。電源が突然停止すれば、PCだけでなく接続された設備にも影響が及ぶ可能性があります。

冷却ファンのベアリング部分も経年劣化により、異音の発生、回転数の低下、そして停止に至ります。冷却不足はCPUやその他の部品の温度上昇を招き、システムの不安定化や故障につながります。

マザーボードや特殊なインターフェースカードは、すでに製造終了しているものが大半です。故障した場合、同等品の調達は極めて困難で、海外の中古市場を探しても見つからないケースが最近増えています。

Windows7産業用PCの延命方法

Windows7の産業用PCを延命する方法として主に3つありますのでご紹介します。

1. ハードウェア延命措置

Windows7のPC本体を徹底的にオーバーホールし、劣化した部品を交換する方法です。

内部を分解して清掃し、経年劣化が進んでいる部品を新品または互換品に交換します。特に効果的なのが、HDDからSSDへの換装です。SSDにすることで起動時間やアプリケーションの動作速度も劇的に改善されます。

電源ユニットの電解コンデンサ、冷却ファン、メモリの接触部分など、10年以上使用したPCで確実に劣化している部分を交換またはオーバーホールすることで延命効果が期待できます。

この方法は、制御ボードなど特殊なハードウェアを使用している場合や、システムの設定が複雑で移行が困難な場合に特に有効です。既存の環境をそのまま維持しながら、ハードウェアの寿命を伸ばすことができます。

オーバーホールによる延命の具体的な内容、交換可能な部品、過去の延命事例は以下のページで詳しくご紹介しています。

2. ミラーコンピュータ制作(バックアップ機)

現在、稼働中のWindows7PCと全く同じ環境のバックアップ機を作成しておく方法です。

万が一メイン機が故障しても、ミラー機に交換するだけで即座に復旧できます。生産設備や物流システムなど、停止が許されない業務では、この方法が最も確実なリスク対策となります。

ライン停止時間を数週間から数時間、場合によっては数十分に短縮できます。部品の調達を待つ必要がなく、システムの再設定も不要です。メイン機が故障した際も、ミラー機で業務を継続させながら、その間にゆっくりとメイン機の修理や部品調達ができます。

当社独自の技術により、ベースコンピュータを長時間停止させることなくミラーコンピュータを制作することも可能です。

ミラーコンピュータ制作サービスで、制作の流れや実際の事例を詳しくご紹介しております。

3. 仮想化(最新PCへの環境移行)

仮想化は、現在のWindows7環境をそのまま最新PC上の仮想マシンとして動作させる究極の延命方法です。

既存のアプリケーションやデータベースシステムを、OSのバージョンアップなしでそのまま利用できます。ハードウェアの経年劣化から解放され、ホストPCが故障しても、別のPCへ仮想環境をコピーすることで速やかに復旧できます。

一度、仮想化を行えば、仮想マシンアプリケーションが対応する限り、異なるハードウェア上でも運用を継続できるため、将来的なハードウェア更新の柔軟性が大幅に向上します。

ただし、USB、RS-232C、LPT、SCSIなどの外部インターフェースを使用している場合、仮想化が困難または動作が不安定になるケースがあります。また、制御ボードなどPCIスロットに挿す拡張カードを使用している場合、仮想化は適用できません。

仮想化の詳細、メリット・デメリット、適用可否の判断については、以下の産業用PC仮想化サービスをご覧ください。仮想化の流れ、注意点、実際の事例を詳しく解説しています。

WindowsXPの延命実例

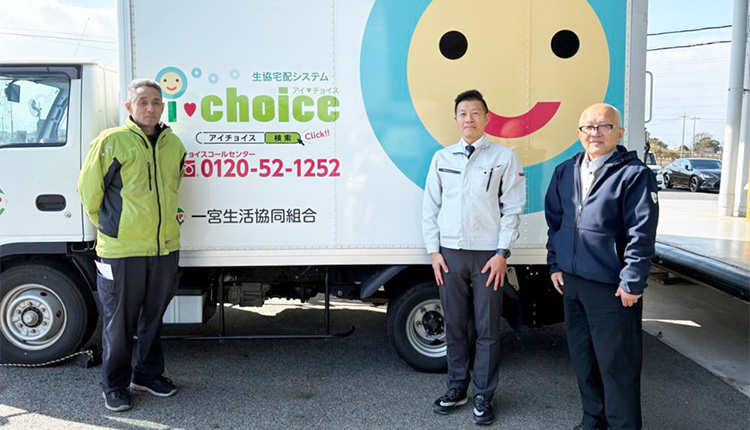

【事例】生活協同組合アイチョイス様 ピッキングライン制御PCの延命

生活協同組合連合会アイチョイス様では、冷凍食品の仕分けを担うピッキングラインのWindows7で動いている制御用PCが老朽化し、突発故障のリスクに直面していました。

センターでは、メーカーの保守対応が終了した古い産業用PCを使用していました。予備機を含め3台の構成でしたが、うち1台はすでに修理中で、残る1台でなんとか業務を支えていた中、そのPCが突如起動不能になったのです。制御ボードの不調が原因で、システム全体がストップしかける事態に発展しました。

このまま使えなくなれば、ピッキングライン全体の設備更新が必要となり、約1,000万円もの費用がかかる状況でした。加えて、更新完了までの数か月間は業務停止を余儀なくされるため、まさに「背水の陣」という状態だったとセンター長の中村様は振り返ります。

システム部門の紹介により、当社に緊急の修理依頼をいただきました。「正直、最初は本当に部品が手に入るのか不安でした。でもすぐに"見つかりました"と連絡をいただき、安心感が一気に広がったんです」と中村様は語ります。

当社からは、パソコンのリフレッシュと制御ボードの手配・交換という明確な提案を行いました。「対応も非常にスムーズで、必要な部分だけをお願いできた点も良かったですね」との評価をいただきました。

修理の結果、故障機の復旧だけでなく、予備機の整備も実施したことで、突発故障への備えが整いました。「結果的に、数年は安心して使える状態になりました。古いWindows 7ベースの機器ですが、延命によってまた十分に稼働できるようになったのは非常に大きいですね。なにより、いつ壊れるかわからないという不安が取り除かれたことが一番です」と中村様は語ります。

将来的に新規ピッキングラインへの入替計画があるものの、それまでの期間を安定して稼働できる体制が整ったことで、計画的な設備更新が可能になりました。約1,000万円の突発的な設備更新および、数か月の業務停止を回避できたことは、大きな成果となりました。

詳しくはインタビューページをご覧ください。

Windows7のPC延命か設備を更新するか

日本ピーシーエキスパート

Windows7搭載PCを延命して使用するか設備更新したほうがいいのか、判断基準について私なりの見解をお話します。

まず、残りの運用予定期間を確認してください。3年未満の運用予定なら、延命が経済的です。設備全体の更新計画がすでにあり、それまでのつなぎとしての使用であれば、延命が最適な選択となります。

5年以上の長期運用を考えているなら、設備更新をご検討ください。Windows 7のハードウェアは10~15年経過しており、たとえ延命しても長期の安定稼働は困難です。

次に、予算の確保状況を確認します。数千万円の設備更新予算をすぐに確保できるでしょうか。困難な場合は、延命を行い、その間に更新予算を計画的に確保するほうが現実的です。

技術的な実現性も重要です。制御ボードなどの特殊なハードウェアを使用している場合、仮想化は適用できません。延命やミラー機の確保が選択肢になります。

標準的なインターフェース(USBやLAN)のみで動作しているシステムなら、仮想化への移行が可能かもしれません。ただし、アプリケーションの動作検証は必須です。

業務への影響度も考慮してください。故障したら即座にライン停止という状況なら、ミラー機の制作を最優先すべきです。多少の停止時間が許容できるなら、オーバーホールや仮想化をご検討ください。

Windows 7は「まだ新しい」という油断は危険

Windows7は、WindowsXPと比べると「まだ新しい」という印象があるかもしれません。しかし、サポート終了から5年が経過し、ハードウェアはすでに10~15年が経過しています。

「まだ動いているから大丈夫」「XPほど古くないから問題ない」

このような油断が、突然の故障と長期の業務停止を招きます。

製造から10~15年経過するとハードウェアの故障リスクが急激に高まる時期であり、対策するなら今というタイミングなのです。

生活協同組合アイチョイス様の事例が示すように、適切な延命対策により、計画的な設備更新までの時間を稼ぐことができます。約1000万円の突発的な出費と、数か月の業務停止を回避できた実例は、延命という選択肢の価値を示しています。

延命か更新か、答えは企業によって異なります。しかし、確実に言えるのは、「何もしないことが最大のリスク」だということです。

動いている今だからこそ、選択肢があります。故障してから慌てるのではなく、計画的に対策を進めることが、業務継続の鍵となります。

古い産業用PCの延命事例をまとめた資料をダウンロードできます

-

-

これまで当社で行った延命事例をPDFにまとめてご紹介しております。社内でのご検討の際にお使いください。

資料ダウンロード

資料ダウンロード