【Windows XP】2014年サポート終了から10年。制御PCで最も多い旧OSの延命戦略

2025.11.7延命コラム

Windows XPは2001年に発売され、2014年4月にサポートが終了してから10年以上が経過した今も、製造現場や研究機関で数多くの産業用PCが現役で稼働しています。

制御システムでは、Windows XPのような旧世代のOSで稼働するPCが多いので、最も多い旧世代OSと言われています。

サポート終了から10年という節目を迎え、PC本体の経年劣化が臨界に達しつつありますので、Windows XPのPCが抱えるリスク、そして具体的な延命方法を実例とともにご紹介します。

なぜWindows XPが制御PCに多いのか

Windows XPが制御システムで圧倒的なシェアを持っているのには、いくつかの理由があります。

XPは2001年から販売が開始されましたが、一般向けは2008年、産業用PCでは2010年まで販売が続きました。その間に多くの産業機器用のPCがXPを標準OSとして採用しました。

特に2000年代前半から中盤にかけて、多くの工場が設備投資を行った時期と重なり、かなり大量に普及したと思われます。

安定性と互換性の高さも大きな要因です。WindowsXPはビジネス用途として開発され、長期間にわたって安定した動作を実現したOSです。多くの制御ソフトウェアがXP用に開発され、設備メーカーも動作保証をXPで行っていました。

さらに重要なのは、設備導入時期との関係です。工場の製造設備や研究機関の測定装置は、導入時のOSと一体化して設計されていますので、2000年代に数千万円規模で導入した設備は、今も現役で稼働しています。その制御PCもXPのまま使い続けているケースが大半なのです。

Windows XPが抱える深刻なリスクとは

サポート終了から10年が経過したWindows XPで最も切迫しているリスクが、ハードウェアの経年劣化です。

Windows XPを搭載したPCの多くは、2005年から2010年頃に製造されたものです。つまり、15年から20年が経過しています。この年数になると、故障率がぐっと上昇するのです。

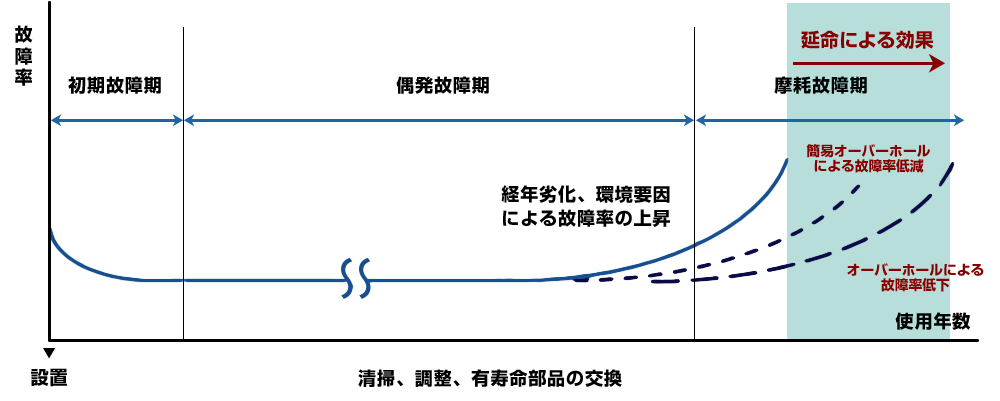

経年劣化と故障率の関係

特にHDDや電解コンデンサを含む電源ユニット、冷却ファンは確実に劣化しており、いつ故障してもおかしくない状態です。

マザーボードや特殊なインターフェースボードは、すでに製造終了しており在庫も枯渇しています。故障した場合、同等品の調達が出来ないか、もし出来たとしても海外からの調達で数ヶ月かかることも珍しくありません。

また、2014年4月のサポート終了以降、10年間にわたってセキュリティパッチが提供されていませんので、最新のマルウェアやランサムウェアに対して、完全に無防備な状態です。

ただ、多くの制御PCはインターネットから物理的に隔離された環境で稼働しているため、セキュリティリスクよりもハードウェア故障のリスクの方がはるかに深刻だと言えます。

よくある故障の症状

Windows XP搭載PCで頻繁に発生する故障パターンを事前に知っておくことは重要ですので、お伝えしておきます。

一番多いのが、朝、出社してPCの電源を入れても起動しないというご相談です。XPのような古いPCは前日まで正常に動作していても、HDDや電源ユニットの故障により、ある日突然起動しなくなることがあります。

故障する前に、動作が極端に遅くなることがあります。これは、HDDの劣化が進行しているサインで、読み込みエラーが頻発し、ファイルを開くのに数分かかったり、アプリケーションの起動に異常に時間がかかるといった症状が現れます。

また、ファンやHDDから「カラカラ」という異音がする場合、ベアリングの摩耗やHDDのヘッド故障が進行している可能性があります。この状態で無理に使い続けると、完全に停止するのは時間の問題です。

ブルースクリーンが頻発している場合は、メモリの接触不良やHDDの不良セクタが原因のケースが多く見られます。再起動を繰り返しても症状が改善しない場合はハードウェア交換が必要です。

XP延命の3つのアプローチ

Windows XP搭載PCを延命するには、大きく3つのアプローチがあります。

1. ハードウェア延命措置

既存のPC本体を徹底的にオーバーホールし、劣化した部品を交換する方法です。

内部を完全に分解して清掃し、劣化部品を新品または再生品に交換します。特にHDDをSSDに換装することで、信頼性が飛躍的に向上するだけでなく、起動時間やアプリケーションの動作速度も改善されます。

電源ユニット、冷却ファン、電解コンデンサなど、経年劣化が避けられない部品を計画的に交換することで延命効果が期待できます。

この方法は、特殊なインターフェースボード(ISAバス、特殊なI/Oカードなど)を使用している場合や、ハードウェアに依存した制御システムで特に有効です。

オーバーホールによる延命の具体的な内容や、過去の延命事例は産業用PC延命サービスページでご紹介しています。

2. ミラーコンピュータ(バックアップ機)

ミラーコンピュータとは現在稼働中のPCと全く同じ環境のバックアップ機を作成しておく方法です。

既存のPCが正常に動作している間に、同じハードウェア構成、同じOS、同じアプリケーション設定のPCを制作します。これにより、万が一メイン機が故障しても、ミラー機に交換するだけで即座に復旧できます。

生産設備などでコンピュータを停止できない環境では、ミラーコンピュータを待機させておけば、万が一の故障時に最短時間で復旧が可能になります。ライン停止時間を数週間から数時間、場合によっては数十分に短縮できるのです。

ミラー機を作成しておけば、万が一メイン機が故障した際も、ミラー機で設備を稼働させながら、その間にゆっくりとメイン機の修理や部品調達ができます。

当社独自の技術とノウハウにより、ベースコンピュータをお預かりすることなくミラーコンピュータを制作することも可能です。

詳細はミラーコンピュータ制作サービスをご確認ください。

3. 仮想化

Windows XP環境をそのまま新しいPC上の仮想マシンとして動作させる方法です。

OSバージョンアップすることなく、今の環境のまま新しいPCに移行することで延命できます。古いアプリケーションやデータベースシステムを、OSの変更やバージョンアップなしでそのまま利用できるのが最大のメリットになります。

一度、仮想化を行えば、仮想マシンアプリケーションが対応する限り、異なるハードウェア上でも運用を継続できます。メリットとしてハードウェアの経年劣化から解放され、万が一ホストPCが故障しても、別のPCへ仮想環境をコピーすることで速やかに復旧できるようになります。

ただし、USB、RS-232C(COM)、LPT、SCSIなどの外部インターフェースを使用している場合、仮想化が困難または動作が不安定になるケースがあります。また、アプリケーションの仕様によっては、仮想環境での動作が保証されない場合もありますので、まずはご相談ください。

仮想化の詳細やメリット・デメリット、適用可否の判断については、仮想化サービスページで詳しくご紹介しております。

WindowsXPのPC延命か設備を更新するか

Windows XP搭載PCの設備更新をすべきか、判断基準を簡単にご紹介します。

まず、残りの運用予定期間が3年未満の運用予定なら、延命が経済的だと思われます。5年以上の長期運用を考えているなら、システム更新を検討すべきでしょう。

技術的な可否も重要です。特殊なインターフェース(ISAバス、特殊I/Oカード)を使用している場合は仮想化は困難となりますので、ハードウェアリフレッシュやミラー機制作が現実的な選択肢になります。

一方、標準的なインターフェース(USB、LAN)のみで動作しているシステムなら、仮想化への移行が可能かもしれません。ただし、アプリケーションの動作検証は必須です。

業務への影響度も考慮してください。故障したら即座に生産停止という状況なら、ミラー機の制作を最優先すべきです。多少の停止時間を許容できるなら、オーバーホールも検討できます。

迷った場合は、まずバックアップ機(ミラーPC)を制作し、その間に中長期的な更新計画を立てる、という段階的アプローチでもいいと思います。

WindowsXPの延命実例

信州大学様 研究設備の制御PC延命事例

信州大学繊維学部の嶋田准教授の研究室では、ガスクロマトグラフィーという分析装置を制御するWindows XP搭載PCが突然起動しなくなるトラブルに見舞われました。

このPCは中古で購入したもので、少なくとも10年以上使用されていました。ある日、研究室で瞬時停電が発生し、電源トラブルにより起動不能になったのです。

メーカー代理店に相談したところ、すでにサポートが終了しており修理は不可能と断られました。分析装置全体を更新するには数千万円の費用がかかり、すぐには予算を確保できない状況でした。

インターネットで「古いXPパソコン」などのキーワードで検索した結果、当社にたどり着き、修理を依頼されました。

修理後、PCは無事に復旧し、ガスクロマトグラフの分析作業も問題なく再開でき、過去のデータもすべて保持された状態で返却され、卒論・修論への影響も最小限に抑えられたそうです。

「パソコンを新品に買い替えたり、装置全体を更新するとなると、数千万円の費用がかかることもあります。それに比べると、今回の修理は10分の1以下で非常にコストパフォーマンスが高かったです」と嶋田先生にもお喜びいただきました。

また、今回の対応を通じて、今後の設備更新計画の参考となる情報を得られたことも大きな成果でした。予算申請のエビデンスとしても活用できる詳細な診断結果を提供したことで、将来的な設備計画の立案にも役立てていただいています。

詳しくは以下のインタビューページをご覧ください。

化学産業 S社様 17年稼働したWindows XP業務PC延命事例

発泡スチロールやプラスチック製品の製造・販売を手がける化学産業のS社(従業員3,400人)では、17年間使用していたWindows XP搭載の業務用PCが故障し、倉庫業務が大きく滞る事態に直面しました。

このPCは倉庫管理と出荷指示に使用される重要なシステムで、遠隔からの在庫確認や出荷指示を可能にしていました。しかし、ファンの異音が発生し、ついには画面が映らず完全に起動しない状態になりました。

同型の予備機は前年の引っ越しの際に処分済みで、システムの設計資料は一部残っていたものの、アプリケーションの開発者はすでに退職しており、再構築や新OSへの移行は困難な状況でした。

PCが使えないことで、担当者が現場へ何度も足を運ばなければならなくなり、業務の工数とストレスが増大していました。新システム導入には1~2年の期間と、機会損失や人件費を含め数千万円規模のコストが想定されていました。

当初は自力での修理を試みたものの、部品の入手や復旧のノウハウがなく、数社に相談したところ「うちでは対応できない」と断られることが続きました。

インターネット検索で当社にたどり着き、問い合わせ後の丁寧な電話対応が安心材料となり、修理を依頼されました。当社からは複数の延命プランを提示し、最終的にS社は「応急措置」を選択されました。

修理の結果、故障していたPCは見事に復旧。従来通りXP環境でアプリケーションを動作させることができ、遠隔からの出荷指示・在庫確認業務も再び通常通り行えるようになりました。

担当者の方からは「100点です。減点するところが全くない」との評価をいただき、「当初は街のスマホ修理屋のようなイメージでしたが、松竹梅のような選択肢の提示も含め、こちらの業務に合わせた提案をしていただけたので、完全にイメージが変わりました」とのコメントをいただいています。

また、「SDGsの観点からも、使えるものは使い続けるという選択肢は今後重要になるはず。こうした会社があること自体がとても意義深い」との言葉もいただきました。

詳しくは以下のインタビューページをご覧ください。

XPのPCは「最も多い」からこそリスクも大きい

Windows XPは、制御PCで最も普及しているOSだからこそ、修理や延命のご相談をいただく数も多いです。

すでに、2014年のサポート終了から10年が経過し、ハードウェアの寿命は確実に臨界に達していますので「まだ動いているから大丈夫」という判断は、ただリスクを先延ばししている状態だと思います。

延命か更新するかは予算や影響によって異なりますが、確実に言えるのは「何もしないことが最大のリスク」だということです。

動いている今だからこそ、選択肢があります。故障してから慌てるのではなく、計画的に対策を進めることが、生産継続の鍵となります。

このページの情報を参考に、御社の工場、研究室で稼働しているWindows XP搭載PCの延命についてぜひ一度、社内で話し合っていただきたいと思います。

古い産業用PCの延命事例をまとめた資料をダウンロードできます

-

-

これまで当社で行った延命事例をPDFにまとめてご紹介しております。社内でのご検討の際にお使いください。

資料ダウンロード

資料ダウンロード