【旧世代OSのレガシーPC】仮想化に際してのポイント

2025.7.18延命コラム

旧世代OS(DOS3/DOS5/DOS6/PC-DOS/Windows 95/98/NT/2000/XPなど)で稼働する産業用PCは、今も現場の第一線で使われていますが、これらのPCが故障した場合、もはや新品の入手は非常に困難です。

旧OSを搭載したPCを延命・再生させる方法として「仮想化」があります。仮想化を行うことで、現在使用中のアプリケーションやデータをそのまま維持しながら、最新のPC環境上で現在のアプリケーションを動かすことが可能になります。

ただし、すべてのPCが簡単に仮想化できるわけではなく、事前の調査や対応ノウハウが必要不可欠だと言えます。

仮想化の壁となる課題

まずは、仮想化を行う際に2つの課題があります。

1. 周辺機器(I/O)対応の問題

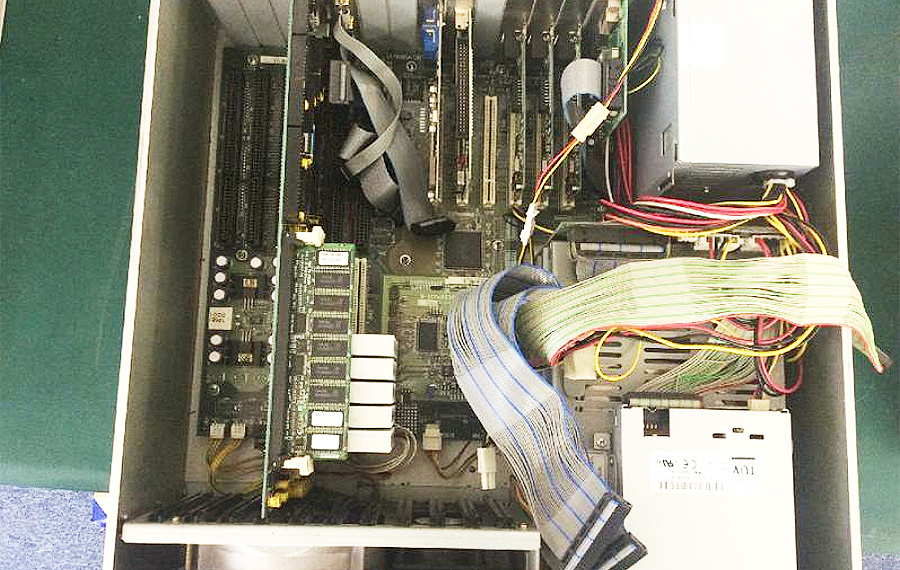

古い産業用PCでは、産業機器や計測装置との接続にISAやPCIなどの古典的インターフェースがよく使われています。仮想化環境ではホストOSがそれらを認識できるドライバーが必須となります。対応ドライバがなければ、仮想化しても動作しません。

| 機器・インターフェース | 仮想化のしやすさ | 備考 |

|---|---|---|

SCSI, RS-232C |

◎ | ドライバが手に入りやすく、ほぼ問題なし |

GPIB |

◯ | ドライバ取得が比較的簡単 |

ISA/PCIボード |

△ | ドライバやリアルタイム制御がネック |

経験上、SCSI,RS-232Cはほぼ確実に仮想化ができます。GPIBも比較的ドライバが入手しやすいですが、ISA, PCI経由の特殊ボードを使っている場合はベンダーに確認が必要となります。

また、特定用途の特殊ボードは要注意です。各装置のベンダーに事前確認を行うことを推奨します。

2. リアルタイム性と処理遅延

仮想環境では必ず「ホスト → ゲスト」のプロセスを経るため、I/O処理では遅延(オーバーヘッド)が生じます。計測データや制御信号にリアルタイム性が求められる現場では、この遅延が影響を与えることがあります。実際の運用で動作を確認する必要があります。

ハイパーバイザ型仮想環境の有望性

最近では、VMware ESXiやMicrosoft Hyper-Vなどのハイパーバイザ方式(ベアメタル型)による標準仮想化が進化しており、リアルタイム性を保持しつつ古いI/Oを扱える領域が広がっています。

私たち日本ピーシーエキスパートでもこれら発展途上の技術の検証に積極的に取り組んでおり、「レガシーマイグレーション」を実現する技術になると考えてます。

【仮想化事例】地方自治体の水道局様

実際に、仮想化でレガシーPCを延命したお客様として、地方自治体の水道局様がいらっしゃいます。仮想化の相談をいただいたきっかけとして、長年使用されているWindows NTの産業用PCが起動しなくなったことです。

この水道局様は5年以上の長期利用と信頼性を確保したいとお考えで、まずは応急修理を行い、並行してシステムの仮想化を提案を行いました。

故障したPCは部品交換で復旧させ、既存のシステム環境をそのまま新しいPCへ仮想化して移行が成功しました。これにより、旧型ハードウェアの故障リスクを根本から解消し、安定した長期運用を実現した事例であります。

この事例の詳細はこちらでご紹介してます

まとめ:仮想化に際してのポイント

仮想化には、以下の様な課題や方法があることを今回ご紹介しました。

- ドライバの確認:旧インターフェース(ISA/PCI等)には対応可否を必ず確認

- 検証運用が必須:IO処理に遅延がないか、本番環境でのテストが不可欠

- ハイパーバイザ導入の検討:ベアメタル型による仮想化は将来性あり

旧世代OSの稼働環境を残すには、単なる修理だけではなく、「仮想化による延命・移行」が重要な戦略となります。

日本ピーシーエキスパート

製造現場での豊富な延命実績をもつ当社では、仮想化の仕組みと周辺機器の継承についてもご相談可能ですのでお気軽にお問い合わせください。

古い産業用PCの延命事例をまとめた資料をダウンロードできます

-

-

これまで当社で行った延命事例をPDFにまとめてご紹介しております。社内でのご検討の際にお使いください。

資料ダウンロード

資料ダウンロード